La cibosofia

(di Federico Valicenti)

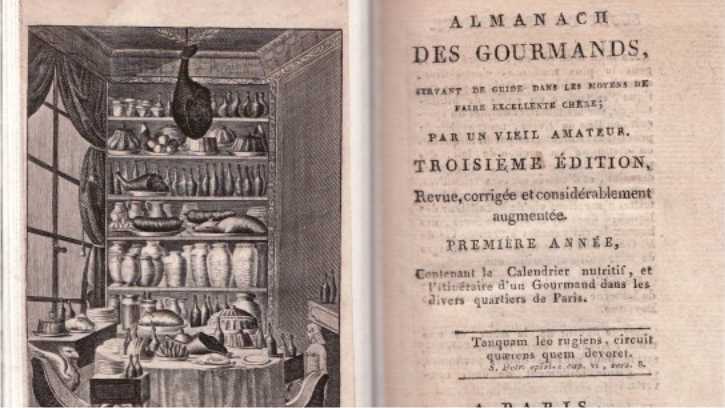

Il professor Andrea Tagliapietra (Venezia, 1962) ordinario di storia della filosofia nel suo “ La gola del filosofo. Il mangiare come metafora del pensare” ed. Xaos, racconta dell’“Almanach des Gourmands” di Grimond de la Reynière, stampato nel 1804 a Parigi dove è raffigurata una strana e singolare libreria. Si tratta della biblioteca del goloso dove si racconta il cibo e la sua filosofia.

La parola e il cibo diventano parafrasi dei saperi e sapori, si mescolano nel nostro linguaggio, li usiamo disinvoltamente nel lessico familiare, metabolizziamo ed usiamo spesso, e quasi sempre inconsciamente, parole e verbi rubati al vocabolario, creiamo nuovi neologismi, nuovi aggettivi. Quando relazioniamo abbiamo “fame ” di conoscenza, “sete” di saperi, nel leggere o ascoltare “ingoiamo” informazioni, “divoriamo” racconti, “facciamo indigestione” di dati. Nel proporci non siamo mai “sazi” di parlare, “mastichiamo” un po’ di lingue antiche, aggiungiamo alle parole un “pizzico di sale” per renderle meno noiose, usiamo aneddoti un po’ “pepati” o piuttosto “piccanti” per rendere il concetto, il discorso più “appetitoso”, cercando di trovare le parole più “gustose” per rendere credibile e attento il racconto. La cultura umana si specchia, infatti, tanto nelle parole del linguaggio che dalla bocca escono, quanto in quegli alimenti e in quelle pietanze che nella bocca, invece, entrano. Nella bocca cibo e parola s’incrociano e di rimando ordinano un intricato processo metabolico, “ruminiamo” progetti, “digeriamo” concetti, “assimiliamo” certe idee piuttosto che altre. Ci “ubriachiamo” di storia narrate con parole “dolci”, “rigettiamo” invece i racconti conditi di battute “acide” e “disgustose”, pieni di allocuzioni “insipide” che ci spingono ad “amare” considerazioni. Cosicché per la vicinanza della gola alla parola, il cibarsi e il parlare si trasformano nell’irrefrenabile loquacità del cibosofo dove la raffinata capacità descrittiva e l’estrema elaborazione linguistica producono la letterarietà dei sapori, unione presupposta alla nascita della gastronomia. Il piacere del cibosofo diventa un piacere simbolico, che si esprime in due diverse ma uguali direzioni, su dei percorsi con binari paralleli. Il primo binario è l’arte culinaria, quindi l’”estetica” che si esprime su livelli di qualità del piacere visivo. È la parte che il “gourmet” si è data e che gli permette, come scriveva Brillat-Savarin in “Fisiologia del gusto”, di “cogliere il particolare sapore della coscia sulla quale la pernice si è appoggiata nel sonno”.

Il secondo binario su cui scorre il piacere del cibosofo è affettivo, legato alla memoria del cibo attraverso i profumi che rimarcano la quotidianità dei rapporti vissuti. La figura del cibosofo permette così di individuare la nascita dell’uomo e del suo mondo, nel rapporto fra il cibo e la parola, fra l’alimento e l’estetica, l’antica figura del rapporto materno attraverso il nutrimento e la sua originarietà. La vocazione del cibosofo si presta quindi a varie declinazioni sia d’estetica che affettivi, e la sua golosità si trasforma in una continua ricerca sublimale quasi a voler affermare l’autosufficienza e l’assoluta originalità del raffinato gioco linguistico con radici gustative. A leggere “La filosofia in cucina. Piccola critica della ragion culinaria” di Francesca Rigotti di sicuro è facile affermare che leggere è mangiare, scrivere è cucinare. Cucinare significa separare e ricomporre, in forme ordinate e secondo rituale precisi, le materie prime che compongono i cibi. All

a presenza del fuoco che, come lo spirito, “solvet et coagulat”, gli elementi si uniscono e si dividono, le cose si assimilano o si separano fra loro. La cucina non è un universo caotico, in cui tutto e il contrario di tutto possono essere mischiati, come in un unico calderone ove cuoce il terribile minestrone del brodo universale. La cucina è, invece, un “sistema chiuso”, dotato di rituali e regole precise, che vanno rispettate, oppure violate, ma solo dopo esser state ben apprese. Queste regole e questi rituali si chiamano ricette. Scrivere ricette, ordinarle, mettere insieme alimenti ed elementi, scomporre e dividere per poi riunire non è una cosa semplice, non è da tutti. Bisogna essere gola e verbo, essere pluralisti nel mangiare e nel parlare, pronti ad ogni

provocazione e ad ogni consacrazione. Pluralismo dove i diversi alimenti ed elementi, metaforicamente parlando, si legano e mostrano rispetto e tolleranza reciproca, senza entrare in conflitti gustativi e prevaricazioni estetiche, ma soprattutto senza che nessuno tenti di assimilare l’altro.

Ecco che le ricette mescolano ingredienti di ogni dove e di ogni luogo, uniscono sapori e saperi, tradizioni e coltivazioni, territori e ambienti, e si fondono gli uni con gli altri, mescolando sapori ed odori in un’unica ed armonica sintesi, “poiché al mangiare è connesso necessariamente il piacere, non si riesce a distinguere ciò che è richiesto dalla necessità da ciò che vi aggiunge il piacere” ci dice Tommaso d’Aquino nella “Summa Teologica”.

Cosi nel nutrirci noi soddisfiamo due esigenze primarie, una, la più importante è legata alla fame come bisogno per vivere, come un atto dovuto alla natura stessa che preserva l’organismo e ne facilita la buona esistenza quindi potremmo tranquillamente definirlo appetito fisiologico. L’altra esigenza viene dettata dal desiderio del cibo e del gusto, che appaga il palato e la vista che possiamo definire appetito sensitivo. Il desiderio del cibo quindi non si quieta solo con il mangiare materiale ma anche con l’esaltazione del cibo stesso fatto di profumi e condimenti per esaltarne il gusto e quindi il desiderio di averlo, per appagare il peccato di gola che spesso sfugge alla moderazione e al controllo fisiologico.

Il cibosofo corre dietro ad alcune utopie o ne anticipa altre, siano esse sociali o politiche, dove dietro ad ogni alimento, ad ogni elemento intravede la religiosità del cibo e la sua diffusione o negazione attraverso la funzione che assume nel proprio rito catartico. Religioni legati quasi sempre al nutrimento dei discepoli ed ai suoi riti, che amplificano il concetto di relazione cibo-religione ad esso legati e che fanno intravedere in ogni terra promessa lo scorrere sempre latte e miele. Una utopia sensitiva e fisiologica ,di identità assoluta e perfetta che raccorda il liquido amniotico ventre della madre, quindi fisiologico, e l’unione con il latte del seno materno, quindi sensitivo, dei buoni sapori genuini.

Il cibosofo, il giorno che sarà spinto verso propositi solo fisiologici,continuerà anche se solo in “in figuris”, a nutrirsi di fiabe metaforiche fatte di case si marzapane, di fiumi di vino, di come nelle metafore del “pane della verità”, delle “parole di latte”, dell'”uovo cosmico”.

Federico Valicenti

(dall’intervento a Buy Turism Online – Panel “Tecnologia dell’Infornazione” – Firenze 2 dicembre 2014)

You may also like

Archives

- September 2023

- March 2023

- March 2022

- January 2022

- February 2021

- January 2021

- October 2020

- October 2019

- August 2018

- May 2017

- July 2016

- June 2016

- January 2016

- April 2015

- February 2015

- December 2014

- November 2014

- October 2014

- July 2014

- March 2014

- December 2013

- October 2013

- July 2013

- June 2013

- May 2013

- April 2013

- March 2013

- February 2013

- December 2012

- October 2012

- September 2012

- June 2012

- April 2012

Calendar

| M | T | W | T | F | S | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | |||||